«Ungewollt?» heisst das Buch von Lukas Fritz-Emmenegger, Adrian Seitz, Susanne Businger, Thomas Gabriel und Samuel Keller. Ihr Ziel war es, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Schweizer Adoptionspraxis früher und heute zu gewinnen. Dabei fokussierten sie sich vor allem auf das Zusammenspiel von rechtlichen Rahmenbedingungen, das Handeln der Behörden und Vermittlungsstellen und die biografischen Auswirkungen auf die adoptierten Menschen und ihre biologischen Eltern. Die Mitautoren Adrian Seitz und Lukas Fritz-Emmenegger erzählen von ihrer Arbeit.

Sie erwähnen in der Einleitung des Buches, dass Ihr Forschungsgebiet bisher ungenügend erforscht ist. Weshalb ist dem so?

Lukas Fritz-Emmenegger (LFE): Das hat mehrere Gründe: Der Aktenzugang ist schwierig und teilweise sind die Archivbestände nicht vollständig. Zudem handelt es sich um besonders schützenswerte Personenakten, die zu Recht einer langen Schutzfrist unterliegen.

Adrian Seitz (AS): Und wir wollten ja auch mit den abgebenden Eltern als Betroffene direkt sprechen. Es ist sehr anspruchsvoll, diese zu finden. Da hat uns ein Zeitungsinterview, das wir geben durften, sehr geholfen.

Da spielen wohl die im Buch erwähnten Schuld und Scham hinein.

AS: Genau. Es gibt dieses Idealbild der Kernfamilie mit Mutter, Vater und Kind. Meist reden die Mütter. Wir haben nur zwei Väter gefunden, die sich zu einem Interview zur Verfügung stellten.

LFE: Wir hatten Erstzugang zu den Akten der Vorgängerorganisationen von PACH beziehungsweise zu den Aktenbeständen der Schweizerischen Fachstelle für Adoption (SFA), dem Verein Schweizerische Private Mütterberatung und Adoptivkinder-Vermitt-lung Rapperswil (VSMA) und der Beratungsstelle für Adoption des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins (SGF). Bei der Akteneinsicht und -auswertung wurde deutlich, dass dem bürgerlichen Familienideal auch nach den in den 1960er-Jahren einsetzenden gesellschaftlichen Liberalisierungsprozessen grosse Bedeutung zukam. Eigentlich bis heute, denn noch immer dürfen Paare nur gemeinsam ein Kind adoptieren, wenn sie verheiratet sind. Die Ehe wird – trotz hoher Scheidungsraten – anscheinend nach wie vor als die zuverlässigste und stabilste Form des partnerschaftlichen Zusammenlebens angesehen.

Heute werden Adoption und Pflegefamilien oft als zwei verschiedene Dinge betrachtet. War das historisch anders? Oder ist die Wahrnehmung heute falsch?

AS: Grundsätzlich gab es immer die drei Formen der Fremdunterbringung: die Pflegefamilie, das Heim oder eine Adoption.

LFE: Das Pendel schlug mal zur Pflegefamilie, mal zur Adoption aus. Allerdings war die Adoption rechtlich stärker geregelt als das Pflegekinderwesen. Jeder Adoption ging ein ein- oder zweijähriges Pflegeverhältnis voraus, insofern bestand also immer eine enge Verbindung zwischen Pflegekinderwesen und Adoption.

AS: Das wird auch in den Besuchsberichten der Behörden und Vermittlungsstellen deutlich. Je nach Zeit und Kanton variierte, wer diese Besuche bei den Adoptivfamilien durchführte. Bei dieser Gelegenheit nahm die Familie schon mal das Sonntagsgeschirr und -besteck hervor, um einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Sie erwähnen im Buch, dass das Kindeswohl oft nicht im Zentrum stand. Können Sie erläutern, wie sich das konkret bei der Rechtslage, der Praxis von Behörden und den Vermittlungsstellen gezeigt hat?

LFE: Beim Kindeswohl handelt es sich um einen rechtlich nicht klar und einheitlich definierten Begriff. In meiner Dissertation arbeite ich historisch auf, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Adoptionen unter Kindeswohl verstanden beziehungsweise wie dieser Begriff gefüllt wurde. Früher suchte man ein Kind für Eltern. Rechtlich war nur festgehalten, dass sich durch eine Adoption keine Nachteile für ein Kind ergeben dürfen. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann sich das zu wandeln. Seither werden Eltern für ein Kind gesucht.

Welche anderen Veränderungen haben Sie wahrgenommen?

AZ: Eine wichtige Entwicklung war auch, wie die Gesellschaft fand, dass man mit dem Fakt der Adoption umgehen sollte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es weder untersagt noch besonders unüblich, dass die leiblichen Eltern Kontakt mit der Adoptivfamilie hatten. Dies wandelte sich dann mit der Einführung des Adoptionsgeheimnisses, als die Adoptivfamilie das Kind als «eigenes» Kind sehen wollte und die leiblichen Eltern unbekannt bleiben sollten.

LFE: Die Idee dahinter war, dass die leiblichen Eltern ihre «schlechten» Charaktereigenschaften nicht weitergeben konnten, aufgrund derer Kinder oftmals weggenommen und zur Adoption freigegeben wurden. Diese leiblichen Eltern waren zumeist alleinstehende Frauen aus finanziell prekären Berufsfeldern und die Adoptiveltern waren in der Regel gut situierte Leute.

Welche Rolle spielte dabei der leibliche Vater? Denn in der bürgerlichen Kleinfamilie war er ja das versorgende Familienoberhaupt.

LFE: Bei unehelichem Geschlechtsverkehr wurde die Schuld bei der Frau gesucht und ihr zugewiesen. Dabei waren viele dieser Männer verheiratet und die geschwängerten Frauen nicht selten deren Hausangestellte. Etwa ein Drittel der Väter galt als unbekannt.

War ein Schwangerschaftsabbruch auch eine Option für diese Frauen?

AS: Das wäre durchaus eine Option gewesen. Und viele haben das auch versucht, bis hin zum Suizidversuch. Der Schwangerschaftsabbruch ist erst seit 2002 legal.

LFE: Die offenbar weniger wichtige Rolle des leiblichen Vaters kann man auch daran ablesen, dass Adoptierte meist vor allem nach ihrer Mutter suchen. Durch Schwangerschaft und Geburt war die Mutterschaft natürlich auch klar zuzuordnen.

Sie decken den Zeitraum 1922–2017 ab. Welche historischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Zäsuren erscheinen Ihnen besonders entscheidend?

LFE: Die Liberalisierung der Gesellschaft im Zuge der 68er-Bewegung, das Aufkommen der Antibaby-Pille, die Fristenregelung 2002, die Abschaffung des Konkubinatsverbots oder das revidierte Adoptionsrecht von 1972. Die Revision des Kindesrechts von 1976, als uneheliche den ehelichen Kindern gleichgestellt wurden, war ebenfalls ein wichtiger Einschnitt. Es gab aber noch zahlreiche weitere wichtige Ereignisse, die die In- und Auslandsadoptionen beeinflussten.

Sie haben sich auf Fremdadoptionen fokussiert. Weshalb? Würden Sie bei Verwandten- und Stiefkindadoptionen ähnliche Entwicklungen vermuten?

AS: Es gelten hier etwas andere Voraussetzungen, weil die Herkunft klar ist. Deshalb sind diese Adoptionsformen schwer zu vergleichen. Das Forschungsfeld ist dazu aber ebenfalls noch sehr offen.

Sie haben sich jeweils einen Aspekt für Ihre Dissertationen herausgepickt. Adrian Seiz, welche Erkenntnisse konnten Sie aus der vertieften Analyse von An- und Aberkennungserfahrungen der biologischen Eltern in und nach der Adoption ziehen?

AS: Abgebende Eltern beziehungsweise Mütter sind wenig erforscht aufgrund des erwähnten schwierigen Feldzugangs. Dadurch wird ihre Rolle beim adoptierten Kind und dem sozialen Umfeld bis heute tabuisiert. Es haben sich auch nur solche Mütter gemeldet, die nach der Adoption Kontakt zu ihrem Kind gehabt haben. Sie fragen sich meist, ob ihre damaligen Handlungen gut und richtig waren.

Lukas Fritz-Emmenegger, Sie haben sich intensiver mit der Geschichte der Inlandsadoptionen in der Schweiz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Womit genau?

LFE: In meiner Dissertation untersuche ich Inlandsadoptionen in der Schweiz zwischen 1950 und 2000 aus historischer Perspektive. Dabei gehe ich den Fragen nach, wie diese vollzogen und legitimiert wurden, mit welchen Vorstellungen von Familie und Kindheit die Adoptionspraktiken verbunden waren und inwiefern die involvierten behördlichen, privaten und parastaatlichen Akteure die Interessen der Kinder gewichteten. Besonderen Fokus lege ich zudem auf das Selbstbild, mit dem die privaten und parastaatlichen Adoptionsvermittlungsstellen, insbesondere die PACH-Vorgängerorganisationen, agierten und wie sie ihr Handeln legitimierten.

Inwieweit hat die Kenntnis oder Unkenntnis der biologischen Verwandten oder der Kontakt zu ihnen das Leben der Betroffenen beeinflusst?

AS: Man kann sagen, dass der Bruch in der Familie umso grösser sein kann, je später ein Kind von seiner Adoption erfährt. Das löst grosse Unsicherheit aus.

LFE: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es teilweise durchaus vor, dass dem Kind die Adoption verheimlicht wurde. Die Vermittlungsstellen rieten nach Mitte des letzten Jahrhunderts dann allerdings zu Transparenz.

AS: Offenheit kann natürlich auch ein Risiko bergen, etwa wenn das Kind erfährt, dass es aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Was löst das aus? Hier braucht es Unterstützung der Beteiligten. Dabei zeigt sich auch die Herausforderung, dass Adoptivfamilien kurz nach der Adoption nicht mehr betreut werden.

Sie sprechen im Buch die Zwangsmomente für die leiblichen Eltern an und dass diese der Grund dafür waren, dass es kaum je zu Abbrüchen von Adoptionsverfahren kam. Können Sie hierzu Beispiele geben?

LFE: Es gab verschiedene Arten von Zwang. So wurden die Elternrechte bis in die 1970er-Jahre zumeist gar nicht erst den ledigen Müttern, sondern einem Vormund übertragen, der entscheiden konnte. Haben sich die Mütter gewehrt, wurde der Druck auf sie erhöht, etwa mit der Androhung der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt. Aber auch Vermittlungsstellen oder das Umfeld, wie der Vater des Kindes, die eigenen Eltern oder beispielsweise der Pfarrer, haben die Mütter unter Druck gesetzt. In den Akten kommen die Mütter kaum zu Wort. Dies wurde ihnen später oft als Desinteresse ausgelegt, was wiederum als Legitimationsgrundlage für die Adoption gegen den Willen lediger Mütter verwendet wurde.

Gab es Daten oder Quellen, die Sie überrascht haben – etwa Archive, Interviews, bisher unbekannte Dokumente?

LFE: Ich war überrascht, wie viele Fotos sich von den Kindern und Adoptiveltern in den Unterlagen befanden. So kamen wir den Menschen emotional sehr nah. Überraschend war auch die schiere Menge an stigmatisierenden Aussagen über die Mütter und Kinder in den Akten. Und, wie gesagt: Es wurde über die Mütter und Kinder geredet, aber nicht mit ihnen.

Welche methodischen und ethischen Herausforderungen ergaben sich beim Umgang mit sehr persönlichen, zum Teil schmerzhaften Biografien?

AS: Wir haben etwa siebzig sehr intensive Interviews mit Betroffenen geführt. Wir haben sie wählen lassen, wo wir uns treffen. Auch wenn es schwere Geschichten waren, es wurde klar, dass die Menschen erzählen wollen. Wir liessen sie selbst entscheiden, ab wo und wie sie ihre Geschichte erzählen. Einige Gespräche dauerten bis zu vier Stunden. Wir stellten allen Personen Informationen zu Anlaufstellen zur Verfügung, denn wir konnten natürlich keine therapeutische Arbeit anbieten. Untereinander hatten wir eine Supervision.

Wie haben Sie die Balance gefunden zwischen individueller Biografie und struktureller Analyse?

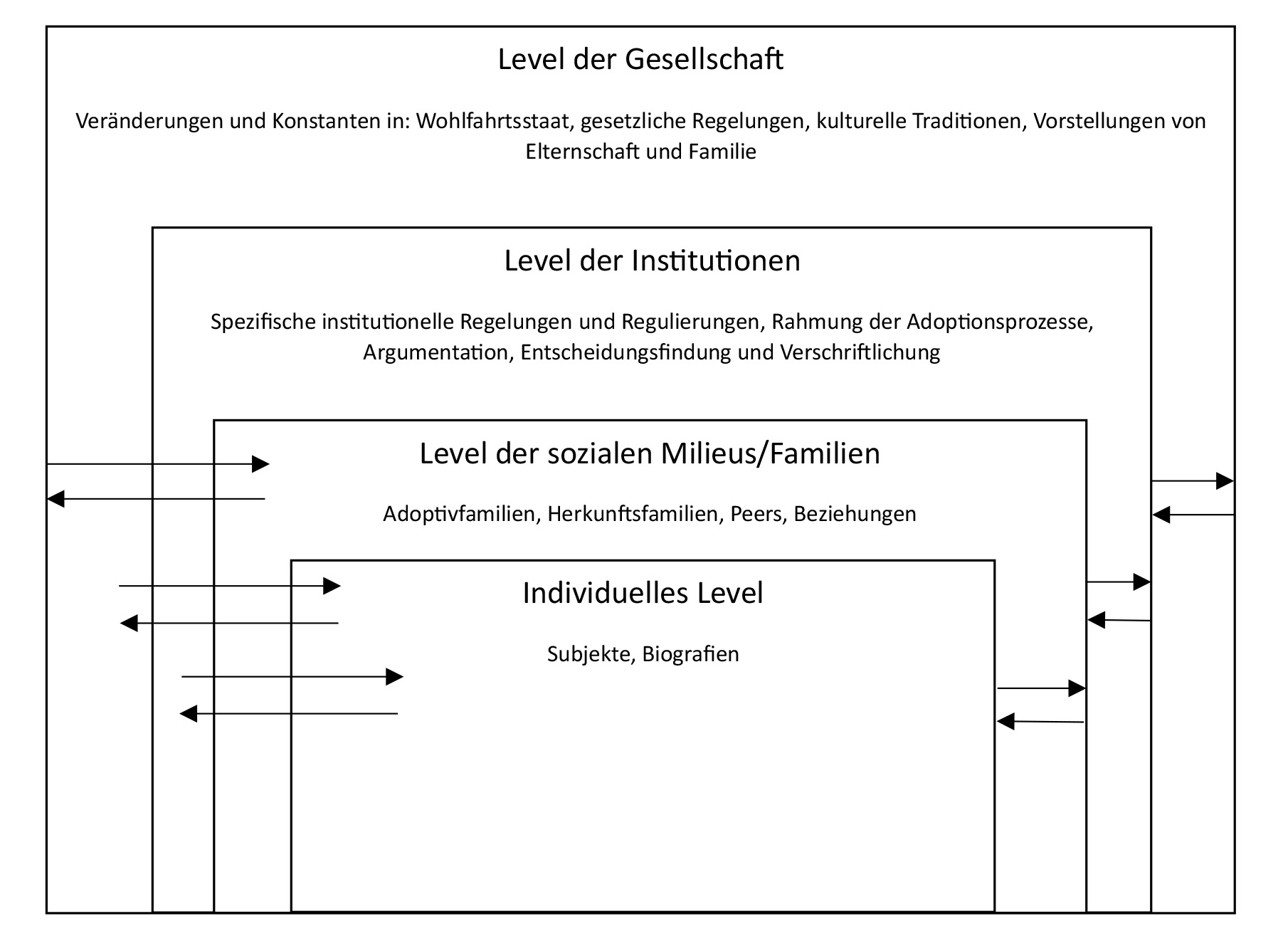

AS: Wir haben in zwei Teams gearbeitet und mindestens einmal monatlich ausführlich miteinander diskutiert. Dabei haben wir uns an einer Adaption des Modells für Multi-Level-Analysen von Andreas Walther orientiert (siehe oben).

Welche Wirkung erhoffen Sie sich von diesem Buch – für Forschung, Gesellschaft, Politik, betroffene Menschen?

LFE: Wir möchten beleuchten, welches Unrecht passiert ist, und den Betroffenen ihre Geschichte zurückgeben. Dazu gehört auch, zu verstehen, wer wie und mit welcher Intention handelte. Wir schauen uns Prozesse der Marginalisierung und der Objektwerdung an und stellen die Frage in den Raum, ob das heute auch noch so ist – allenfalls einfach in anderen gesellschaftlichen Fragen, etwa bei Asylsuchenden.

Gibt es unmittelbare politische oder gesellschaftliche Implikationen Ihrer Ergebnisse, zum Beispiel bezüglich Adoptions- und Pflegefamilienpraxis?

LFE: Wir haben keine direkten Empfehlungen abgeleitet, sondern neue Anknüpfungs-punkte für weitere Forschung gefunden: zweifelhafte Rolle der Aufsichtsbehörden, Stiefkindadoption, Reproduktionsmedizin, biografische Verläufe. Obwohl es momentan nur noch wenig Inlandsadoptionen gibt, ist das Forschungsfeld relevant. Denn erstens kann sich das wieder ändern und zweitens lassen sich unter der analytischen Linse der Adoption zahlreiche Phänomene untersuchen, die weit über blosse Adoptionsfragen hinausgehen: Fragen der Zugehörigkeit, der Herkunft oder die Frage, wie wir als Gesellschaft mit vulnerablen Personengruppen umgehen.

Wie denken Sie über die heutige Situation von Inlandsadoptionen in der Schweiz – was hat sich verbessert, was bleibt problematisch?

AS: Wir werden als Gesellschaft immer draufschauen und die aktuelle Praxis hinterfragen müssen. Dazu gehört auch, dass wir uns die Motive der Beteiligten anschauen. Und wir müssen auch in Zukunft immer vom Kind her denken.

Bestellen Sie das kostenlose Buch direkt beim Verlag.

Hauptbild: Erste Schweizerische Ausstellung für Gesundheitspflege und Sport, 1931, Bern, Das Säuglingsheim. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_018565-RE

0 Kommentare