Die Auszüge auf diesen Seiten stammen aus alten Akten, die PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz von Vorgängerorganisationen übernommen hat, die von den 1920er-Jahren an Adoptivkinder in der Deutschschweiz «vermittelten» – oder «versorgten ». PACH möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen weiter aufgearbeitet wird. Zu diesem Zweck setzt sie

sich mit ihren Akten auseinander – auf Forschungsebene, aber auch in diesem Artikel. Wir haben uns gefragt: Warum sprach man früher so über betroffene Eltern?

von Sarah Hadorn

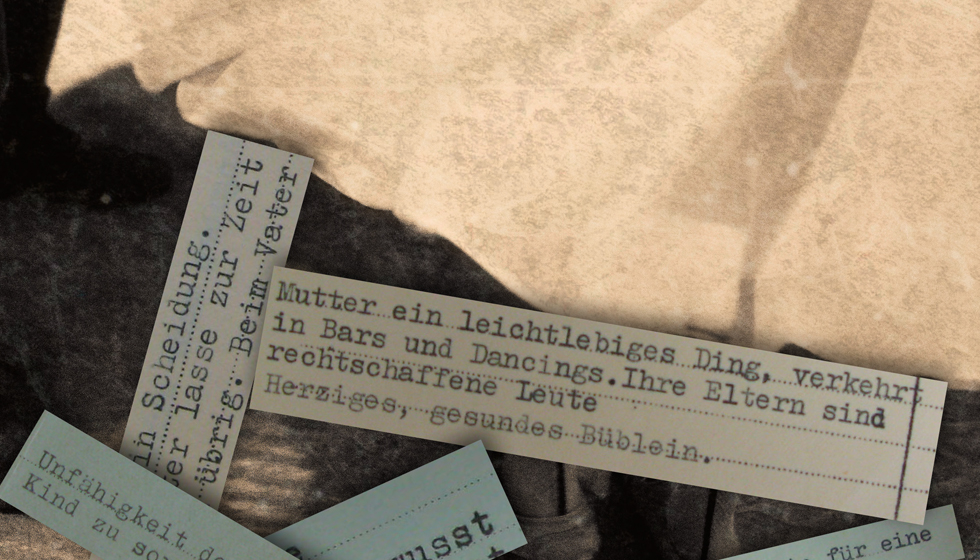

«Dienstmädchen, reformiert. Ist gesund, soll leicht lügen.» Oder: «Kindsmutter ist eine Dirne und macht keinen Hehl daraus.» Diese Satzfragmente aus den 1920er- bis zirka 1970er-Jahren sind Beispiele, wie Behörden damals leibliche Mütter beschrieben, deren Kinder sie zur «Adoptionsversorgung» anmeldeten. Die Beispiele – wie auch alle anderen auf diesen Seiten, die sowohl leibliche Mütter wie auch Väter beschreiben – stehen in Akten aus dieser Zeit, die PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz von Vorgängerorganisationen übernommen hat; diese vermittelten ab 1922 Adoptiveltern an Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden. Zumindest drückt man den Vermittlungsprozess heute so aus. «Kinderversorgung» oder eben auch «Adoptionsversorgung» sagte man noch bis vor ungefähr 40 Jahren dazu; Begriffe, die sofort an ein dunkles Kapitel Schweizer Sozialgeschichte denken lassen: an die Zeit der fürsorgerischen Zwangsmassenahmen, zu denen auch Zwangsadoptionen zählten. Mittlerweile gehören solche zum Glück nicht nur der Vergangenheit an, es sind zudem diverse Bestrebungen im Gang, die Geschichte aufzuarbeiten und die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen für ihr Leid zu entschädigen. PACH betrachtet diesen Prozess als längst noch nicht abgeschlossen und möchte ihren Beitrag zur weiteren Aufarbeitung leisten – so setzen wir uns zum Beispiel mit besagten Akten auseinander, die wir im Staatsarchiv des Kantons Zürich sicher aufbewahren, und führen dazu ein Forschungsprojekt durch. Oder wir fragen uns auf diesen Seiten von Netz: Warum hat man früher so über betroffene Frauen gesprochen, wie man es tat? Wie tut man es heute? Und wie «in Stein gemeisselt» sind unsere Errungenschaften?

INFOBOX Von «Versorgung» zu «Vermittlung»

1922 entstand die «Adoptionsversorgung» des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins; dieser war eine der ersten Institutionen, die Behörden passende Adoptiveltern für Kinder vorschlug, die in der Deutschschweiz zur Adoption freigegeben wurden. Ende der 60er-Jahre benannte der Verein diese Dienstleistung in «Adoptivkindervermittlung» um. Und Ende der 90er-Jahre schloss sich der Frauenverein mit der «Privaten Mütterberatung und Adoptivkindervermittlung » zusammen, die 1953 gegründet wurde. 2003 wurde daraus schliesslich die Schweizerische Fachstelle für Adoption, aus der im Sommer vor zwei Jahren gemeinsam mit der Pflegekinder-Aktion Schweiz PACH hervorgegangen ist. Auch heute noch schlägt PACH Behörden bei Inlandsadoptionen passende Adoptiveltern vor, die sich in ihrem Pool befinden. Zu ihren Dienstleistungen gehören zudem die vorgängige Abklärung der Eignung potenzieller Adoptiveltern sowie das Durchführen von Informationsveranstaltungen und Vorbereitungskursen. Ausserdem begleitet PACH Adoptionen im Inland, berät Adoptiveltern und Adoptierte (zum Beispiel bei der Herkunftssuche) und ist Anlaufstelle für leibliche Mütter und Eltern, die sich in einer Notsituation befinden und erwägen, ihr Kind zur Adoption freizugeben; ihnen zeigt PACH auch immer Alternativen zu Adoption auf.

Starre Normen, viele Adoptionen?

«Die Akteneinträge, die Sie aufführen, sind sehr moralisierend – dies ist typisch für die Zeit bis in die 1970er-Jahre», sagt der Historiker Urs Germann. «In der Frage, ob eine Frau eine gute Mutter sein kann, gaben damals neben ökonomischen vor allem moralische Kriterien den Ausschlag; ihnen gegenüber spielten Autonomie und Wille der betroffenen Personen eine untergeordnete Rolle», so der freie Mitarbeiter am Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, der auch im PACH-Forschungsbeirat einsitzt. «Die meisten der hier aufgeführten Formulierungen scheinen auf den ersten Blick selbsterklärend zu sein», führt Germann weiter aus. «Bei genauerem Hinsehen sind sie aber sehr unpräzise (was heisst zum Beispiel ‹liederlich›?) und transportieren Vorurteile und blosse Vermutungen. » Derartige Begrifflichkeiten seien über den Zweiten Weltkrieg hinaus weit verbreitet gewesen; bekanntlich eine Zeit mit einem sehr engen Familien- und Frauenbild: Uneheliche Kinder wurden stigmatisiert, eine gute Mutter hatte also nicht unverheiratet zu sein, aber auch nicht erwerbstätig, dafür «anständig» und «ehrbar». «Solche Zuschreibungen hängen stark davon ab, was zu einer bestimmten Zeit als ‹gutes Leben’ gilt›, so Germann. Und in der Nachkriegszeit hatte man die intakte Kernfamilie mit Mutter, Vater, Kind eben zum gesellschaftlichen Ideal erkoren, das es vor «Eindringlingen» zu schützen galt. Das Paradoxe: Zu dieser Zeit gab es empfindlich mehr Adoptionen als heute; seit dem Pillenknick Mitte der 1960er-Jahre sind diese zumindest in unseren Breiten stark rückläufig. «Ausserdem schien das Normenkorsett der Nachkriegsjahre die Bereitschaft zur Adoptionsfreigabe tatsächlich gesteigert zu haben», sagt Germann. «Hinzu dürfte gekommen sein, dass man zu jener Zeit davon ausging, dass Bindung nur etwas Soziales ist, während man heute eher davon ausgeht, dass die Kind-Mutter-Bindung bereits vor der Geburt entsteht und eine Trennung auf beiden Seiten psychisch belastend ist.» Es galt also, die Kernfamilie zu schützen, allerdings nur, wenn die Moral – insbesondere der Mutter – «gut» war. Ansonsten gab man das Kind lieber einer anderen Familie. Und übte wenn nötig Druck aus. Germann: «Man definierte das Kindswohl dabei so, dass der Beziehung zur leiblichen Mutter keine eigenständige Bedeutung zukam.»

«Die Herkunft bleibt erhalten»

Heute ist es – zugespitzt ausgedrückt – genau umgekehrt: Das gesellschaftliche Konzept ist viel zwangloser und normfreier geworden, während Fachleute in der Frage nach einer Adoption wenn möglich Lösungen den Vorrang geben, in denen das Kind bei der leiblichen Mutter oder den leiblichen Eltern bleiben kann. «Man kann das Kind wohl aus dem Herkunftssystem nehmen, doch die Herkunft bleibt im Kind dennoch erhalten», benennt Manuela Schön, Fachmitarbeiterin bei PACH, die aktuelle Haltung. «Mittlerweile ist es erwiesen, dass es für die günstige Entwicklung eines Kindes förderlich ist, mindestens einen Bezug zu seiner Herkunft zu haben und über seine leiblichen Eltern nicht im Dunkeln tappen zu müssen.» Diese Erkenntnis wirkt sich denn auch direkt darauf aus, was Fachleute über Herkunftseltern festhalten – denn gewisse dieser Informationen dürfen leibliche Kinder später als Erwachsene einsehen. «Es geht viel weniger darum, wie jemand ‹ist›, als zum Beispiel, warum sich die Mutter oder Eltern nicht imstande fühlen, ihre Rollen wahrzunehmen», sagt Manuela Schön. Was die Sprache anbelangt, so würden Fachleute heute häufig direkte und indirekte Rede verwenden. «Subjektive Beurteilungen von uns sind klar als solche ausgewiesen.» Statt «Sie ist eine Dirne und macht keinen Hehl daraus» würde demnach heute in etwa stehen: «Die Frau erichtet, sie sei Sexarbeiterin, und sagt, sie fühle sich aufgrund ihrer Lebensumstände überfordert und könne sich nicht vorstellen, Mutter zu werden.» Schön: «Im Zentrum stehen die Rechte und Bedürfnisse des Kindes und der leiblichen Eltern. Und damit auch, welche Unterstützung jemand braucht, um etwa die Mutterrolle vielleicht doch in einer bestimmten Form wahrnehmen zu können.» So seien vermeintlich einfache Folgen wie «Frau ist Sexarbeiterin, also kann sie nicht zum Kind schauen» heute undenkbar.

Hilfsangebote und Gesellschaft

Für Historiker Urs Germann ist klar: «Wo es Klienten und Patienten gibt, wird sich nie ganz vermeiden lassen, dass jemand von der Beurteilung eines anderen abhängt und sich daraus ein asymmetrisches Verhältnis ergibt.» Der zentrale Punkt sei allerdings: «Wird die Autonomie der betroffenen Person gewahrt? Wird ihr Wille berücksichtigt? » Dieser veränderte Fokus führe dann auch dazu, dass sich entsprechende Hilfsangebote entwickelten. Germann: «Die Hilfsangebote verändern sich mit der Gesellschaft.» Fehlten sie in der Nachkriegszeit häufig, gibt es heute für schwangere Frauen in Notsituationen zum Beispiel auch kantonale und lokale Schwangerschafts- oder Konfliktberatungsstellen. «Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Netz an solchen Angeboten», sagt Sozialarbeiterin

Manuela Schön. «Allerdings möchten gewisse Kreise immer mal wieder sparen; zur Finanzierung dieser Angebote gilt es also Sorge zu tragen.» Dass es jedoch eine Rückkehr zu starren moralischen Prinzipien geben könnte, die die errungenen Hilfsangebote infrage stellen, hält Schön für eher unwahrscheinlich. Dem pflichtet Urs Germann bei – als Historiker hält er naturgemäss wenig von Kategorien wie Rückschritt» und «Fortschritt»: «Geschichte wiederholt sich nicht – die gleiche Konstellation wie in den 1950er-Jahren wird es nie mehr geben», stellt er klar. Was allerdings nicht heisse, dass es nicht Veränderungen geben könnte, die wieder zu mehr Zwang und damit weniger Selbstbestimmtheit der Betroffenen führen würden. «Es gilt also durchaus, zu unseren Errungenschaften Sorge zu tragen. Allerdings gibt es auch Entwicklungen, die kaum mehr umkehrbar sind – zum Beispiel die Fortpflanzungsmedizin.»

«Natürlich hat auch Sprache ihre blinden Flecken.»

– Urs Germann, Historiker

Wie sieht man morgen wohl heute?

Wo wir schon einmal mit einem Historiker in die Zukunft blicken: Wie wird man wohl in 20 Jahren über unsere Zeit denken? Wird man auch unsere Beurteilungen und Einschätzungen von leiblichen Müttern und Eltern kritisieren? «Jede Gesellschaft hat ihre blinden Flecken; welche unsere gerade produziert, ist schwierig abzuschätzen», sagt Germann. «Generell kann ich mir gut vorstellen, dass man Dinge kritisch hinterfragen wird, zum Beispiel den gegenwärtigen Umgang mit Migrantinnen und Migranten, gerade in der reichen Schweiz. Der Blick auf die Vergangenheit ist aber immer handlungsentlastet.» Und wie ist es mit den erwähnten Zuschreibungen? «Natürlich hat auch Sprache ihre blinden Flecken. Sie ist ein Konstrukt, das auf gesellschaftlichen Konventionen beruht und nicht einfach Realität abbildet. Aber Fachleute gehen heute sicher viel reflektierter mit Sprache um als früher», so der Historiker. Dies untermauert Manuela Schön: «In der Ausbildung zur Sozialarbeiterin wurde uns immer wieder gesagt: ‹Überlegt euch, wie ihr etwas formuliert, denn es bleibt erhalten›.»

INFOBOX Wissen zu Adoption sichern

PACH startet nächstes Jahr in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ein Forschungsprojekt zu ihren Vermittlungsakten, die Inlandsadoptionen in der Deutschschweiz seit 1922 dokumentieren. Aber auch in der Romandie wird das Forscherteam Akten sichten. Das Projekt mit einer Mindestlaufzeit von drei Jahren wird vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert und hat den Titel «Domestic Adoption in Switzerland: continuities, changes, and outcomes of irreversible family placements in the 20th and 21st century». Mit dem Projekt wollen PACH und die ZHAW dazu beitragen, im Bereich Adoption Wissen zu sichern – bis anhin gibt es zum Beispiel kaum Forschung darüber, wie sich die Adoptionspraxis in der Schweiz über die Zeit verändert hat. Ebenfalls kaum Wissen gibt es konkret zu Zwangsadoptionen. Im Projekt sollen diese Themen untersucht werden sowie Langzeitfolgen einer Adoption bei betroffenen Personen – bei Adoptivkindern und leiblichen Eltern.

0 Kommentare